館内⑤のマリモの年表・他の翻訳をご覧ください。

釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センター

タイトル

マリモをめぐる出来事

マリモの盛衰は、阿寒の自然と人の営みが織りなす物語です。

産業開発と自然保護が社会発展の対立軸として問題になった高度成長期(昭和30年代)以前から、阿寒湖のマリモはその課題に直面していました。

科学的研究、観光振興、自然開発など様々な人の営みが絡み合った阿寒物語の中心にはいつもマリモがいました。

この間、阿寒の人々はマリモの保護保全を選択し、地道な運動を継続してきました。科学的な研究成果は、マリモを「神秘のマリモ」から「環境保全の象徴としてのマリモ」に、さらには「阿寒湖の多様な生き物達の標」としてのマリモに返還の歴史をつなげてきました。

しかし、今も昔も変わらないのは、阿寒の人々にとってマリモは、阿寒の顔であり、心であり、阿寒が阿寒であることの揺るぎないシンボルであるということなのです。

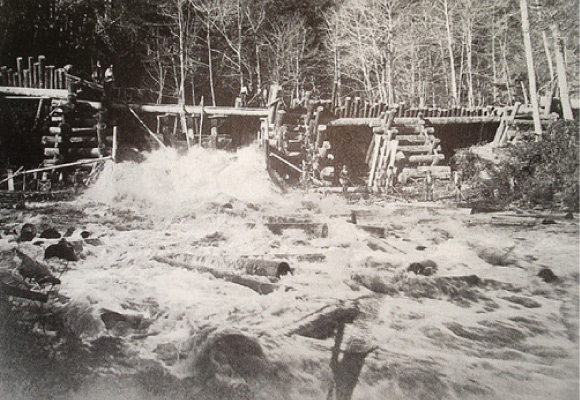

- 写真① 阿寒川は木材の流送(明治大正期)と水力発電基地として地域の産業を支える(大正以降)

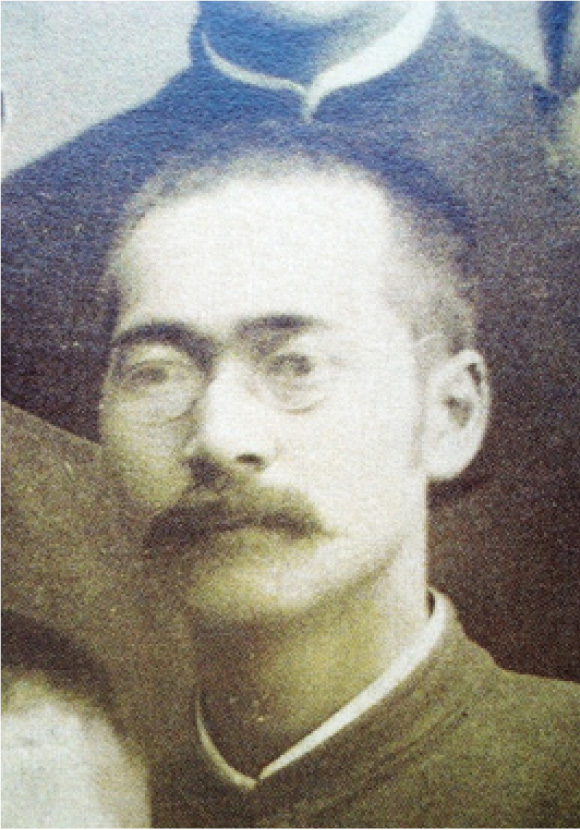

- 写真② マリモの第一発見者でもあり、国立台湾博物館の初代館長を務めた川上瀧彌

川上は明治30年に阿寒湖シュリコマベツ湾でマリモを採取し、翌年、学会誌に和名「毬藻(まりも)」と命名発表する。なお、同湾に生育していたマリモは、木材搬出で堆積した泥などに起因して昭和16年頃に消失する

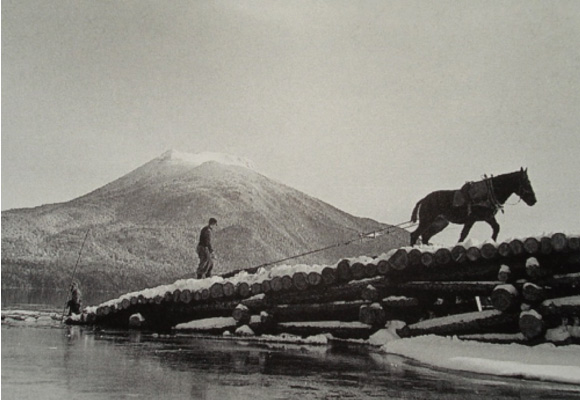

- 写真③ 良質な木材資源の供給搬送を阿寒湖周辺で行う(昭和27年)(写真提供:(一財)前田一歩園財団)

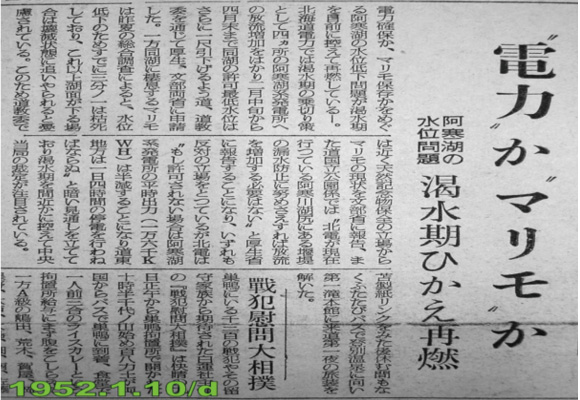

- 写真④ “電力”か“マリモ”か、地域の自然とのかかわりを象徴的に示す新聞記事(昭和27年)

- 写真⑤ この時代、マリモ生育地があるチュウルイ湾への観光船乗り入れが行われていた

昭和36年、生育地への乗り入れを自主規制するとともに、代替措置としてチュウルイ島にマリモ観覧池が設置される

- 写真⑥ 昭和37年に設置されたチュウルイ湾のマリモ打ち上げ防止堤

当時、マリモの打ち上げは「被害」と捉えられており、様々な対策が取られていたが、現在は「生態の一部」として認識されている。なお、昭和53年に防止堤の大部分が撤去されるものの、一部は現在も残存したままとなっている

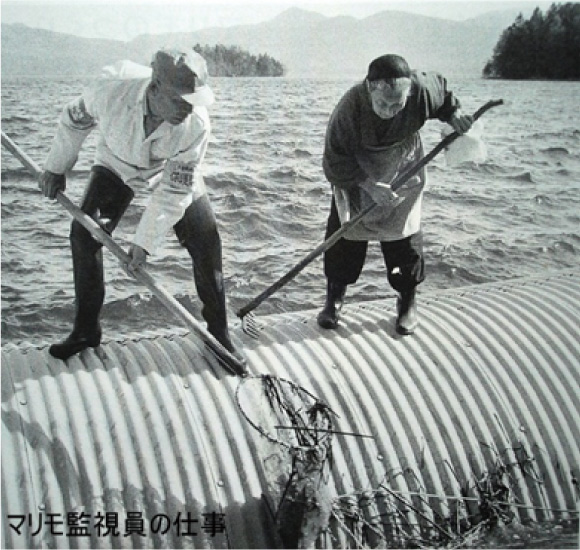

- 写真⑦ チュウルイ湾に常駐するマリモ保護監視人が、防止堤を超えて打ち上げられたマリモを湖に戻す作業を行っている様子

- 写真⑧ 阿寒の子どもたちは小学生と中学生時代に生育地観察会を体験し、阿寒湖のマリモについての理解を深める。住民たちはこの中から次の研究者が生まれることを願っている